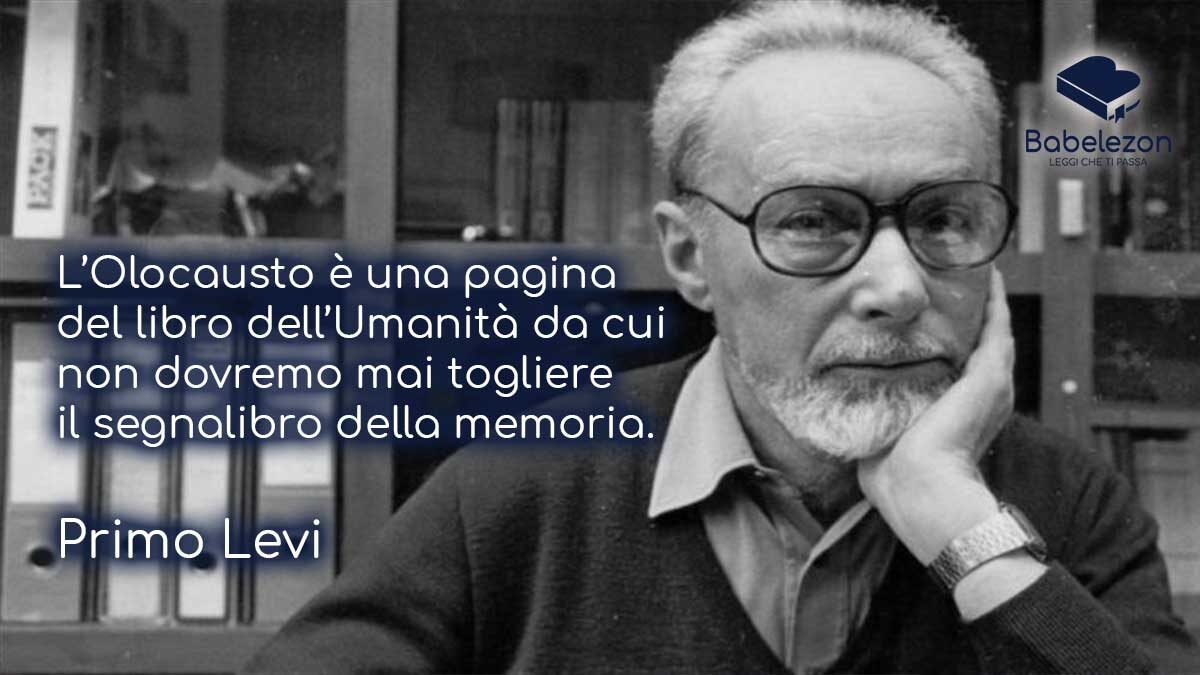

La ricerca letteraria del giorno 11 aprile: Primo Levi

Arriva Ossigeno, storie veloci e di qualità

11 Aprile 2024

La ricerca letteraria del giorno 11 aprile: Jacques Prévert

11 Aprile 2024

La ricerca del giorno su #babelezon

11 aprile:  Primo Levi

Primo Levi

Primo Levi venne trovato morto l’11 aprile 1987 nell’atrio del palazzo di corso Re Umberto 75 a Torino, dove viveva. Il corpo fu rinvenuto alla base della tromba delle scale dello stabile, a seguito di una caduta.

E’ stato uno scrittore, chimico e partigiano italiano, superstite dell’Olocausto e autore di saggi, romanzi, racconti, memorie e poesie.

Partigiano antifascista, il 13 dicembre 1943 fu arrestato dai fascisti in Valle d’Aosta, inviato in un campo di raccolta a Fossoli e, nel febbraio 1944, deportato nel campo di concentramento di Auschwitz in quanto ebreo. Scampato al lager, tornò in Italia, dove si dedicò con impegno al compito di raccontare le atrocità viste e subite.

La sua opera più famosa, di genere memorialistico, è Se questo è un uomo: racconta le sue esperienze nel campo di concentramento nazista ed è considerato un classico della letteratura mondiale. Laureato in chimica, in molte sue opere appaiono riferimenti diretti e indiretti a questa branca della scienza.

Nel gennaio 1987, quattro mesi prima della sua morte, era scoppiata la polemica sul revisionismo. Alcuni storici tedeschi, in particolare Ernst Nolte nel libro La guerra civile europea, 1917-1945. Nazionalsocialismo e bolscevismo, interpretavano il nazismo come una reazione al comunismo russo, e indicavano nei gulag sovietici l’ispirazione diretta dei campi di sterminio nazisti. Primo Levi era intervenuto con un articolo sulla Stampa, Buco nero ad Auschwitz:

«Gli scopi dei due inferni non erano gli stessi», scrisse. «Il primo era un massacro fra uguali; non si basava su un primato razziale, non divideva l’umanità in superuomini e in sottouomini: il secondo si fondava su un’ideologia impregnata di razzismo». Nei gulag la morte era «un sottoprodotto», nei campi di sterminio lo scopo. I campi nazisti, scrive Primo Levi, «non erano una imitazione “asiatica”, erano bene europee, il gas veniva prodotto da illustri fabbriche chimiche tedesche; ed a fabbriche tedesche andavano i capelli delle donne massacrate; e alle banche tedesche l’oro dei denti estratti dai cadaveri. Tutto questo è specificamente tedesco, e nessun tedesco lo dovrebbe dimenticare».

Primo Levi nacque il 31 luglio 1919 a Torino , nella casa dove abiterà poi tutta la vita. I suoi antenati sono degli ebrei piemontesi provenienti dalla Spagna e dalla Provenza.

Nato da una famiglia ebraica, Primo Levi ne apprese felicemente, da bambino, le tradizioni e il linguaggio. Da adulto, però, fu la storia a rinfacciargli le sue origini: dapprima sotto i colpi delle leggi persecutorie imposte dal regime fascista nel 1938 e, successivamente, quando si ritrovò deportato nel Lager nazista di Auschwitz fra il 1944 e il 1945.

Al ritorno in Italia dopo la guerra, egli approfondì lo studio delle proprie radici ebraico-piemontesi, cui dedicò fra l’altro il primo racconto – intitolato Argon – della raccolta Il sistema periodico. I suoi interessi si estesero poi anche alla cultura yiddish, che aveva imparato a conoscere nel periodo della deportazione, e alla realtà di Israele e dell’ebraismo contemporaneo.

Per Levi, oltre che un ambito costante di riflessione, la cultura ebraica, filtrata attraverso la tradizione italiana e la concreta esperienza di un intellettuale piemontese, laico e di formazione scientifica, ha rappresentato una matrice essenziale di tutta la sua opera.

Auschwitz – Deportazione e Lager

174517 fu il numero tatuato sull’avambraccio sinistro di Primo Levi nel febbraio del 1944, al suo ingresso nel campo di sterminio nazista di Auschwitz. La detenzione durò poi per undici mesi fino alla liberazione, avvenuta il 27 gennaio dell’anno successivo a opera dell’esercito russo.

Di quell’esperienza e della realtà del Lager lo scrittore torinese ha testimoniato subito dopo la guerra nel suo primo libro Se questo è un uomo. Ma di essa ha anche fatto il centro dei propri pensieri e del proprio impegno di testimone diretto, in particolare nel rapporto con i giovani, per tutto il corso della sua vita; fino alla pubblicazione de I sommersi e i salvati, sintesi di uno studio e di una riflessione quarantennali.

Il racconto della Shoah assume in Levi tratti di inconfondibile originalità. Nello stesso tempo rappresenta un banco di prova essenziale per le sue qualità di scrittore, di pensatore e di uomo.

Il lavoro e l’uomo

La riflessione sul lavoro e sui mestieri attraversa tutta l’opera di Primo Levi: dalle analisi sulla condizione di schiavitù imposta nel lager alla convinzione profonda di come “l’amare il proprio lavoro” possa costituire “la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra”.

«Il rapporto che lega un uomo alla sua professione è simile a quello che lo lega al suo paese; è altrettanto complesso, spesso ambivalente, ed in generale viene compreso appieno solo quando si spezza: con l’esilio o l’emigrazione nel caso del paese d’origine, con il pensionamento nel caso del mestiere» (P. Levi, Ex-chimico, in Opere complete, vol. I, p. 810).

Vincitore del Premio Strega nel 1979 con “La Chiave a stella”